早いもので年が明けてから間もなく1ヵ月が経とうとしていますね。

かみね動物園では1月に年を重ねるチンパンジーたちが多くいます。

ヨウ、ゴヒチ、マツコは正確な生年月日が分からないため、1月1日を誕生日としています。

ヨウは一番年上で今年で推定55歳。国内のチンパンジーたちの中でも上から数えたほうが早いほど高齢になってきましたが、マイペースなこともありとっても元気に暮らしています。

ゴヒチとマツコは共に推定48歳でこちらも高齢です。

まだ思春期を完全に抜け出していない息子のリョウマに翻弄されている場面もありますが元気に過ごしています。

1月5日にはイチゴが18歳になりました。

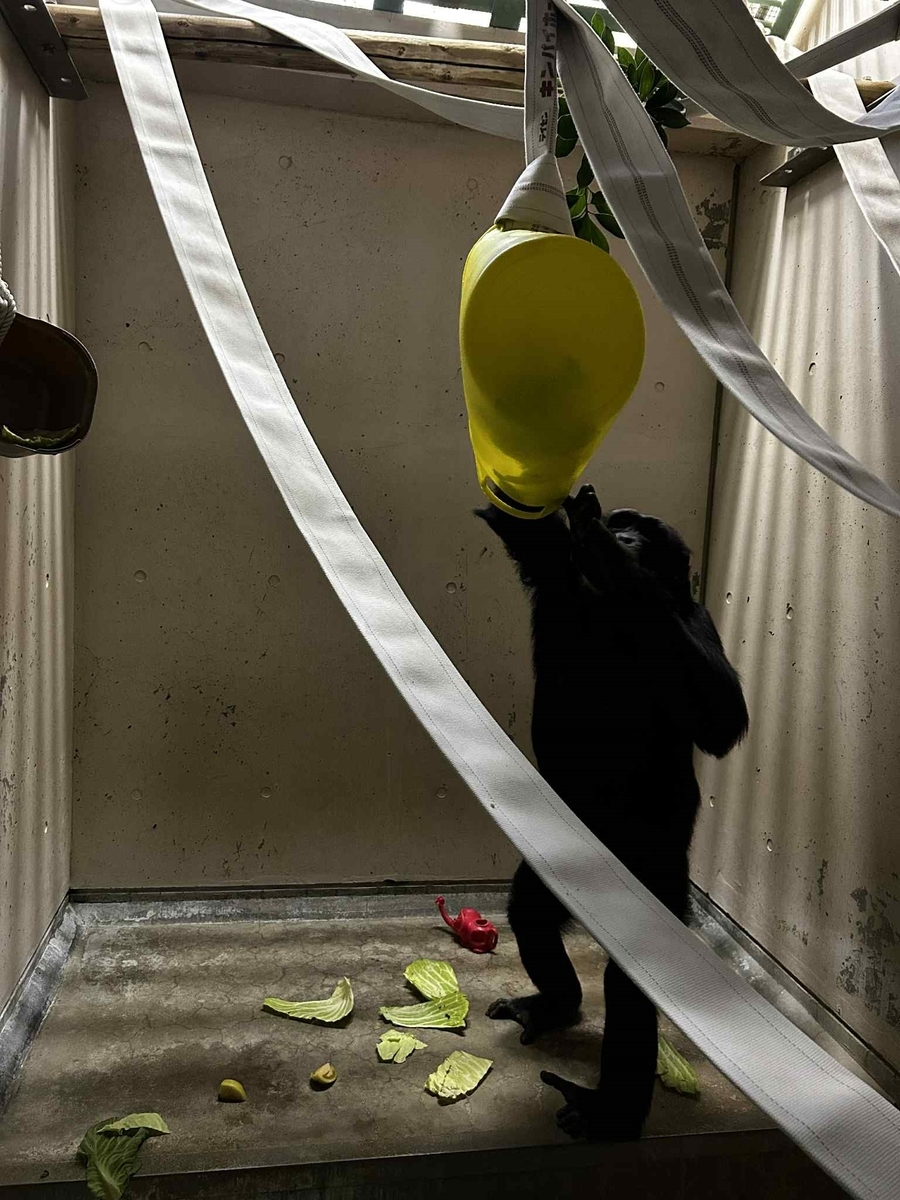

毎年来園者の方と誕生日会を行っていましたが、今年は運動場の修繕工事が間近だったこともあり開催はせず、寝室で特製ケーキをプレゼントしました。夕方のごはんも一緒に用意していたこともあり、好きなものから沢山食べる姿が見られました。

そして、1月20日にはフクが14歳に。こちらも誕生日会は開催せず、朝屋内運動場で特製ケーキをプレゼント。息子のジュウザを抱えながらも好きなものを頬張って満足した様子でした。一緒に出てきたヨウも少し分けてもらっていました。

先にも述べていますがチンパンジーたちの屋外運動場は現在修繕工事により使用できない状態です。そのため屋内運動場のみでご覧頂いています。

屋外に比べ空間が限られていることもあり、全頭一緒に出すことが難しいため来園される皆様にはご不便をおかけしております。

昨年の4月から身体能力の向上が顕著なユウとリョウマは安全に配慮して展示を控えていたため、工事終了後の春からはやっと全頭で過ごせる予定です。

5月で1歳になるジュウザも動きが活発になってきたため、にぎやかなチンパンジーたちをご覧頂けると思いますので楽しみにお待ち下さい。

また工事に伴い2月末までクラウドファンディングにも挑戦しています。

ふるさと納税型ですが、返礼品の有無を選択することで小額からお住まいの地域に限らずどなたでも寄付することが出来ます。ご協力頂けましたら幸いです。