皆さんは、動物園が動物たちを飼育展示していくうえで様々な法律と関わっていることをご存じでしょうか。本題に入る前に簡単にこれら法律をザックリ紹介しておきます。動物園では、小さな動物から猛獣といわれる危険な動物や希少な動物まで様々な動物を扱っています。こうした動物を扱う上で大切なのは、動物の側に立った考え方と人間社会へ危害が及ばないようにすることです。これを具現化した法律が「動物の愛護及び管理に関する法律」で、動物園のみならず一般の方が動物を飼ったり動物と対峙するときなどにもあてはまります。動物に向き合う姿勢は動物園も一般の方も同じですが、動物園ではこの法律に基づき、特定動物として指定された大型獣や危険性の高い動物などを県知事の許可を得て飼育しています。アジアゾウやトラ、キリンなどたくさんいます。

次に、最近話題にもなっている外来生物に関するもので「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」です。これは国内における海外からの外来生物が生態系に与える影響を防止するために制定されたもので、特定外来生物の輸入や飼養、譲り渡し、放出などを原則禁止しています。ただ動物園など屋外に出ない施設空間での飼育は環境大臣の許可を得て飼うことができ、当園でもその許可を得て飼育しています。アライグマやカミツキガメがそうです。

そして今回認定された希少種保全動植物園として制度化されたのが「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」通称、種の保存法です。これはその名の通り絶滅の恐れのある希少な動植物種を保全しようとするための法律で、具体的に国内希少野生動植物種と国際希少野生動植物種が定められており、それらの捕獲や輸出入、譲り渡し等が厳しく規制されています。動物園ではこれら希少動物を飼育していますが、動物園間で移動する際は法律に基づく許可が必要でした。しかし、2018年からの法律改正により新たに認定希少種保全動植物園等が制度化され、この認定を受けた動植物園等は動物移動の際の許可申請が不要となりました。これまで申請書作成や認可までなど、この手続きには結構な時間を要していましたが、認定により今後はスムーズな動物移動が可能となります。当園が認定を受けようと至ったのは2021年から国内希少種であるミヤコカナヘビを環境省依頼の保護増殖事業として飼育を始めたのがきっかけで(展示は2022年から)、認定の要件としてこのような国内希少種や国際希少種を飼育していることが最低限の条件でした。

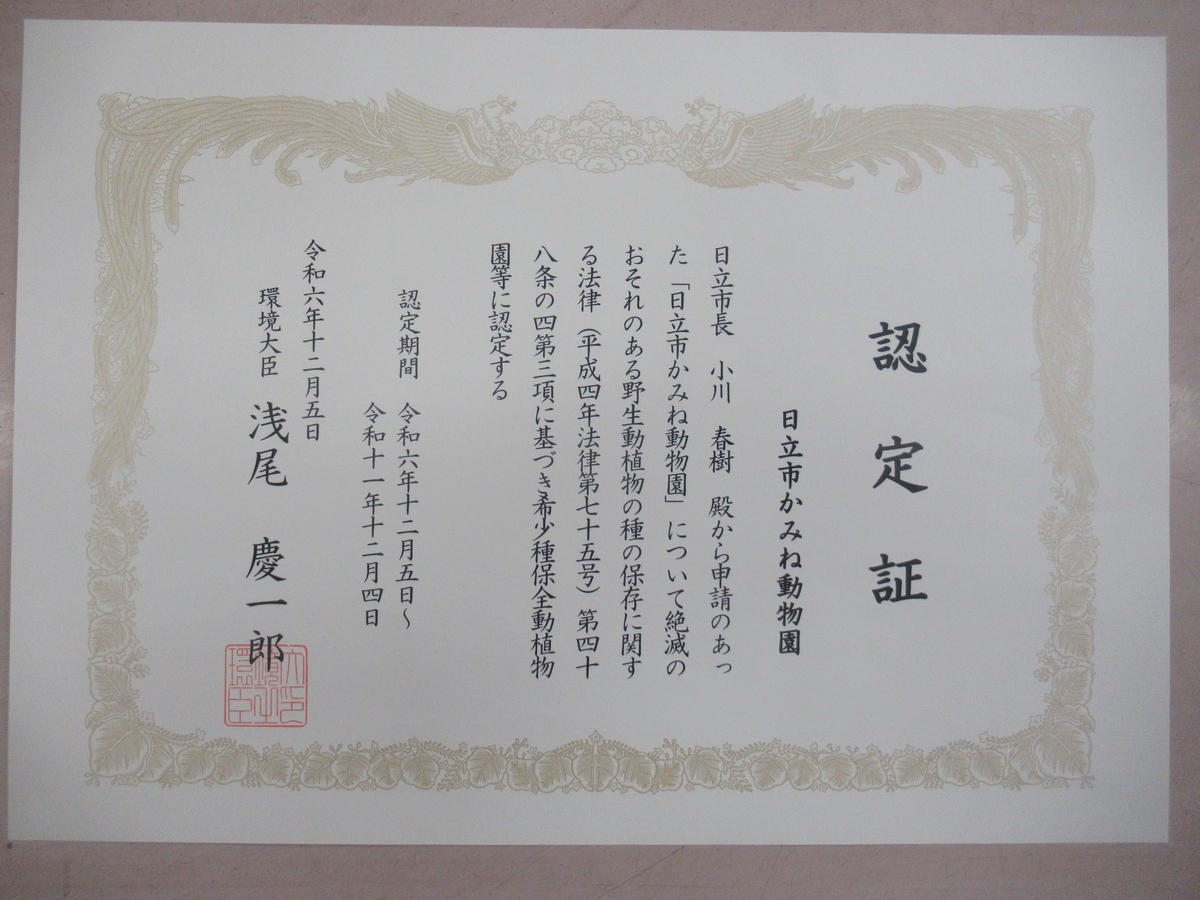

認定を受けたのは昨年(2024年)12月5日付でした。この制度化以降、12月末現在で当園含め20施設の動物園水族館が認定されています。公益社団法人日本動物園水族館協会加盟の園館は現在139施設あるのでまだその2割にも満たないのですが、さらに多くの園館が認定されれば、希少種の繁殖など保全活動においてこれまで以上に貢献することが期待されます。当園には国内希少種としてこのほかにタンチョウが、国際希少種としてはチンパンジーやライオンなど21種を飼育展示していますが、こうした法律の枠の中で運営されていることを頭にとめながら観覧するのもいいかも知れませんね(堅い話であまり面白くはないかも知れませんね=笑)。

なお、動物園に関連するものとして今回紹介した法律のほかにも「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」「家畜伝染病予防法」「文化財保護法」「博物館法」などいくつかの関連法規があることを付記しておきます。

(園長 生江信孝)